地方の中小企業の利益を3倍にする経営コンサルタント本田信輔です。

今回のテーマは商品の利益率を把握すること。改善ポイントを複数持つことです。

そのために人時生産性という指標を活かします。

これはある意味、原価計算よりも重要な指標ですのでぜひ、覚えておいて欲しいところ。

経営者であれば。うちの商品の利益はどうだろうと気になるもの。

商品の利益率は経営が順調にいっているときはあまり気にしませんが、

売上や利益が低迷したり、原材料や費用が上がってくると途端に商品の原価率が気になる方がほとんどです。

売れば売るほど、社内も財務も苦しくなる。

商品の利益率がもっと上がったら。利益も資金繰りももっと楽になるのに。

最近、よく売れている商品ができたのに、なかなか会社の利益につながらない。

うちの主力商品、利益率が改善できたらもっと楽になるのに。

商品の利益率・効率性に対する悩みは尽きません。

まずは原価計算をしてみたり。抑えられる経費を探してみたり。

利益改善の定番は原価率の見直し、製造工程の改善だったりしますが、

それだけが商品利益率を改善する方法ではありません。

商品利益率をあらゆる角度で見直し、改善していくために用いるのが

“人時生産性”という指標

今回は人時生産性を最大限活用し、複数の視点で商品利益率を改善する方法についてお伝えします。

1.かなり使える人時生産性とは何か。

人時生産性を簡単にいうと、

“あなたの会社の従業員さんが労働1時間あたりで生み出す利益”のこと。

製造現場でいうと、製造ラインで一つの商品を作る時、その商品の製造に関わった人が1時間あたりどれだけの利益を生み出していたか。

従業員さんが1時間で生み出す利益のことですので、人時生産性が高いほど、生産性が高く、効率が良く、会社の利益に貢献できると判断できます。

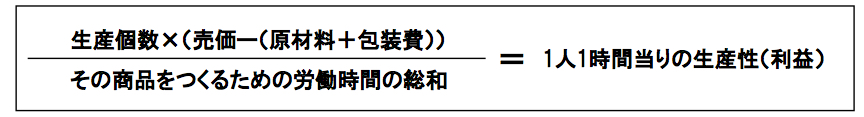

では、まず人時生産性を産出するために必要な数値を洗い出します。

=人時生産性の算出に必要な数値 〜商品の人時生産性を把握する時=

(1)商品の販売単価

(2)商品の原価

原価=商品原価+包装資材

※商品の粗利率は、製造過程で発生する原価・包装資材から算出します。

※製造にかかる人件費や、工場経費は含みません。

(3)製造1ロット、もしくは1回に作る製造の個数

(4)製造に関わる総労働時間

総労働時間のことを、総人時と言います。

準備、製造、片付けまで。関わった人、すべての労働時間を合計します。

例えば、製造に関わる総人時の場合、以下のように算出します。

準備:2人で1時間= 2人時

製造:4人で5時間= 20人時

片付け:3人で1時間= 3人時

総人時=2+20+3=25人時

この4つの数値が出たら、人時生産性の計算式に入れるだけ。

人時生産性の計算式は以下の通り

これで、商品の正しい生産性が把握できます。

製造している商品や、製造ラインによって、総人時の算出をアレンジする場合があります。

同時に複数の商品を製造しており、販売単価や人時が分けられない。が最も多いパターンですが、その場合は、製造全体で製造金額、原価、総人時を把握して算出します。

理想として、人時生産性の算出は商品ごとに必要ですが、一気にすべての商品で算出できない場合は、製造や利益に対する影響力が大きい、売上構成比上位商品から行います。

特に中小菓子店のケース。

洋生・ケーキや朝生など人手で作っている商品が多い製造現場は、商品ごとに計算するのは難しいことがほとんど。

その場合は洋生全体でとか、朝生全体で算出してもらって構いません。

=例:洋生の一日の人時生産性を算出する=

おさえる数値は3つ

①一日の洋生全体の製造金額(例:20万円)

②洋生全体の粗利率(例:75% ※原価率は25%)

③一日の洋生全体に関わった人の労働時間を合算する(例:30時間)

=計算式=

まずは1日の製造粗利を算出します。

①製造金額20万円 × ②粗利率25% = 製造粗利15万円

次に、製造粗利を1日の洋生全体に関わった人の労働時間で割ります。

製造粗利15万円 ÷ ③洋生全体の労働時間30時間 = 人時生産性5,000円

これで人時生産性の算出は完了です。

この製造現場では、従業員1人あたり、1時間で約5000円の粗利を生み出した計算になります。まずはここまでを把握しましょう。

人時生産性を算出することで、本当に利益貢献している商品がどれか正しく把握できるようになりますし、それによって、利益に繋がる販売戦略の見直しも可能になりますね。

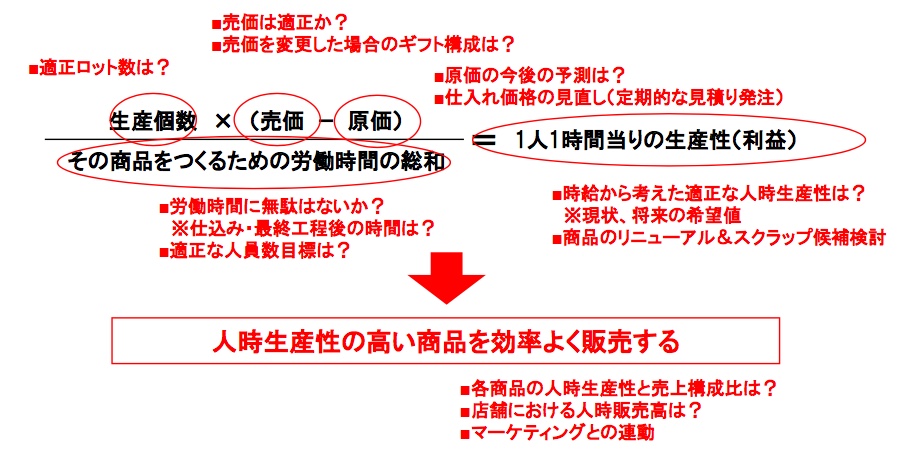

2.人時生産性を最大限に活用した、商品利益率4つの改善パターン

人時生産性を算出したら、次はそれを活かした商品利益率の改善。

大きく4つの改善策を検討できます。

①生産個数を見直す

理想的な生産個数・ロットはどれだけかを見直します。

生産個数については、製造毎に生産個数を把握し、データ化すると適正値や最大値がわかります。最も効率的な時間で、最大限の数が作れるように考えます。この最適値を設定し、製造計画の見直しに活かします。ただし、生産個数を見直す場合、生産量を多くすることで、生産性は改善するが、過剰在庫という問題が発生する場合も多くあります。その場合、販売計画・目標との連動が不可欠。製販ミーティング等を行い、販売現場でも該当商品の売上目標設定や単品販売強化策の検討・実施を行いましょう。

②販売価格・売価を見直す

商品利益率を大きく改善するために最も効果が高いのは、販売単価・売価の見直し。しかも改善スピードも最も早く、利益改善の効果を最大限に享受できます。売価の見直しについて、不安を持つ方もいらっしゃいますが、“お客様に不満をもたれない値上げの仕方”があります。予算帯と価格帯という方法を用いることで、お客様の不満は激減します。また商品価値の見直し・改善も視野に入れましょう。顧客ターゲットの見直し、発信する情報、商品自体の見せ方など、既存商品であっても商品価値を高める方法はたくさんあります。実際に2倍近い値上げをしても、お客様からの不満がほとんどなく、逆に売上が上がり、会社の利益率も劇的に改善した事例も生まれています。

③原価を見直す

商品利益率を改善しようとした時、まず多くの方が考える方法ですが、今の時代、頑張って取り組んだ割に成果はあまり大きくありません。世の中全体が物価上昇、生産人口が減っている原材料も多くありますので、削減効果はあまり期待できないでしょう。原価低減はあまりやりすぎると、業者への負担を増大させ、関係性までも悪化させていきます。また原材料の見直しによって商品品質が下がることは、売上・ブランド力を激しく低下させ、企業や事業の存続自体を脅かすこともありますので要注意です。

④総人時を見直す

製造ラインを効率化し、製造に関わる労働時間を削減する方法です。確かに無駄な時間は削減が必要ですので、取り組むことで効果があります。ただし、総人時の改善には時間がかかることも。特に中小企業の場合、従業員の仕事に対する熟練度が影響することがあります。人間ですから、手のスピードを早くしたり、新しい流れに慣れるまでの時間もかかる。個人ごとに成長スピードも違いますので、目標と成果に差が生じることもしばしば。総人時の見直しは、短期的なもの、中長期的な視点で見るものに分けて考えるケースが多くあります。

上記の他にも、人時生産性を活用すると、図のように様々な視点で改善策を考えることができます。

いかがでしたか。

商品利益率の改善は、原価の見直しや、製造ラインの見直しだけではありませんね。

人時生産性を用いることで、もれなくくまなく、改善する方法を見つけ出すことができますし、改善の流れや優先順位を決めることにも活かせます。

また、この指標を応用することで、商品だけではなく、会社全体、部門別、ライン別、チーム別、その他飲食店やサービス業でも、農業を始めたとした一次産業生産性や効率性を把握することもできます。

人時生産性が1,000円改善されたとしたら、製造に関わる総労働時間×1,000円の利益効果。

もしも、一つの商品を製造するために、20時間の総労働時間がかかる場合だと、

1,000円×20時間=20,000円

1年間で100日製造したとしたら、

20,000円×100日=2,000,000円

利益ベースで改善していくことになります。

まずは、あなたの会社の主力商品から人時生産性を算出しましょう。

いくらになりますか?

あなたの会社の生産性や利益を最も左右し、劇的に高めることができる大事な大事な指標。

じっくりと見直し、大きく改善できる方向性を検討してくださいね。

利益アップに向けて!こちらの記事も是非お読みください!

変わらなきゃ!と思いながら、どうしたら良いか分からない時はコチラ 社長も働き方改革が必要!中小企業の働き方改革(経営者編)

実際に値上げによって、地方都市でも成果が着実に上がってきています。こちらの記事もどうぞ。

事例 年商1.8億円 地方の洋菓子店はどのようにして利益3倍化を実現したか。

=PR=