中小企業の利益を3倍にする経営コンサルタント 本田信輔です。

今回のテーマは「事業再構築補助金で採択される事業計画書づくりの考え方とポイント」です。

令和3年度補正予算 事業再構築補助金。

2021年3月に発表されて、予算枠1兆1,485億円と巨額の補助金として話題にもなっており、ミタス・パートナーズの顧問先や、知り合いからも使いたいと多くの問い合わせが来ています。(最近は第一次公募・第二次公募で不採択となった企業や事業者さんからもお問い合わせが増えています。2022年3月4日現在、第四次公募まで当社でご支援させていただいた企業案件の採択率は80%超。不採択企業はマイナスカウントをしていますが、再度の申請で採択を獲ています)

一次公募で私たちが認定経営支援機関さんと連携して、お手伝いさせていいただいた企業さんで採択された案件があります。一方で採択されなかった企業さんもあり。採択された会社さんと、採択されたなかった会社さんでどこが違うのか?ということも少しずつ情報が集まってきています。第二次公募ではお手伝いした全ての案件が採択され、どのポイントが採択されるにために重要なのかも判明してきています。

もちろんYouTubeやWeb上では、そのテーマの専門家と言われる方々が、様々な内容やポイントをお伝えされています。ですが、その中には補助金の説明や公募内容をまとめただけのものがあって、実際に申請する事業計画の内容をどのように考えて、どのように事業計画書で書いていくのか?といったポイントがいまいちわからないということも、中小企業の経営者の方々から多く頂き、レクチャーする機会も増えています。

その他にもYouTubeだと流れで全体像を把握するには良いけど、実際に事業計画書を作成するときは動画のために使いづらいということも聞いています。

この記事を書くとき「補助金で採択される事業計画書づくりの情報を出すことは、自分たちのノウハウを外部に流出させることになるよ」とアドバイスしてくれる人もいました。ですがミタス・パートナーズが大事にしているのはクライアントと一緒にアイデアや発想を出し合ってオンリーワンの事業を創り出すことを第一にして、その上で補助金申請用の事業計画書としてまとめていくことのお手伝いです。

補助金の採択を得るための事業計画書づくりのノウハウを出したとしても、もう一つのクライアントと一緒に考え、オンリーワンの事業としてブラッシュアップさせていく手法があり、ノウハウの片方だけをお伝えするのですから、それほど自分たちに影響はないかなと考えています。

むしろ、多くの中小企業の経営者や担当者が、補助金申請の事業計画書を作るために四苦八苦しているケースも多く見てきました。

「やりたいことのイメージはある、必要な項目もわかっている!だけど中身をどう考えて書くかがわからん!!」という方へ、今回の記事では、事業再構築補助金で採択された事業計画書と、採択されなかった事業計画書の不採択理由をもとに、どのような項目で、どのように考えていくかをお伝えします。

目次

- 1.事業再構築補助金の最難関。一次公募の採択率は30%!!(通常枠)

- 2.事業再構築補助金で採択されるために必要な事業計画書の項目とページ構成

- 3.事業計画書はどのように考え、組み立てていくか?

- P1:事業計画名、事業計画の概要、事業再構築要件との適合チェック

- P2:当社の概要、当社の事業状況・事業環境・コロナウイルスの影響

- P3:当社の強み・弱み・機会・脅威

- P4:事業再構築の必要性

- P5:事業再構築の方向性(既存事業との違いや、どのように強み・機会を生かしていくか)

- P6:事業再構築で目指す商品やサービスのターゲットとニーズ

- P7:他社競合の現況・比較と、当社が目指すポジション

- P8〜9:事業再構築によって新たに提供する商品・サービス

- P10:本事業で導入する建物(改修含む)・設備・システム

- P11:販路拡大や新規客獲得のためのマーケティング施策

- P12:事業スケジュール及び実施体制

- P13:将来の展望①(市場規模や動向、事業化に向けた課題やリスク)

- P14:将来の展望②(投資対効果、自社へのシナジー効果、業界や地域・国策への貢献)

- P15:本事業で取得する主な資産&収益計画①(収益計画表、新たな事業の売上根拠)

- P16:収益計画②(新事業の損益計画、事業に要する経費、資金調達計画)

- 4.事業計画書を作成するときの4つのポイント

- 5.補助金のために仕事しているんじゃない!!

- 6.中小企業にとって補助金とは

- 7.私たちの補助金支援サービスとは

- お気軽にご相談ください

1.事業再構築補助金の最難関。一次公募の採択率は30%!!(通常枠)

2021年6月、事業愛構築補助金の採択結果が発表されました。採択率は緊急事態宣言枠が約55%、通常枠は30%です。(第二次公募から採択率は40%台と上がってきていますので、少し緩和されてきています)

とはいえ、第一次公募の結果としては、

緊急事態宣言特別枠(55.3%):応募5,181社・申請要件を満した数4,326件、採択数2,866件

通常枠(30%):応募16,968社・申請要件を満たした数14,843件、採択数5,104件

卒業枠(56.2%):応募数80社・申請要件を満たした数69件、採択数45件

グローバルV字回復枠(50%):応募数2社、採択数1件

となっており、特に多くの方が応募する一般枠の採択率30%は“ものづくり補助金”一次公募の時の採択率62.5%(公募を重ねるごとに上昇傾向、その後のものづくり補助金四次公募では36.7%、直近の六次公募では52.1%と回復)と比較しても、低い値になっています。

もちろん新しい補助金ですので申請要件に該当しなかったということもありますが、審査過程や採択結果について、レビューを行った中小企業庁の部長さんのお話を聞いていると、数字の落とし込みや根拠の甘さや、必要な内容が記載されていないなども指摘されており、事業計画書づくりが採択の可否を左右する最重要ポイントになっているなと改めて感じます。

そのほかにも、採択されなかった会社さんが審査委員からの所見・コメントから聞いた不採択理由を集めてみると、会社によって様々理由はありますが、どの点も事業計画書の内容に関する指摘がほとんどで、事務局から”実際に採択された事業計画書の作成にかける時間が120時間”と統計が出ていたり。

(他の補助金では、不採択理由を確認することはできませんが、今回の事業再構築補助金に関しては、不採択になった事業者さんに向けて、審査委員の所見やコメントを確認することができます。採択されなかった場合は、次回の公募にもチャレンジできるので、ぜひ活用ください)

=現時点で把握している不採択の理由=

①既存事業とのシナジー効果がない

②資金調達が不明瞭(金融機関との連携がうまくいっていない・行われていない)

③過去の事業と類似している

④事業再構築の必要性・緊急性がない

⑤売上の根拠が不明瞭、十分に検討されていない

⑥ターゲットのニーズが明確になっていない

⑦SWOT分析がされていない(強み・弱み・機会・脅威の4つが記載されていない)

⑧自社の経営環境分析が弱い

⑨リスクの想定がされていない・甘い

⑩競合他社との優位性が明確になっていない

事業再構築補助金の事業計画書はものづくり補助金以上の難易度、国内でもトップクラスの難易度である東京などの経営革新計画レベルというコンサルタントもいるほどです。

2.事業再構築補助金で採択されるために必要な事業計画書の項目とページ構成

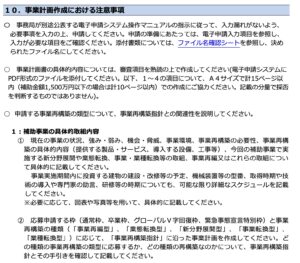

事業再構築補助金の公募要項には、事業計画書に盛り込む内容として、

(第二次公募要項より抜粋 ← 詳しい内容は公募要項を確認してください)

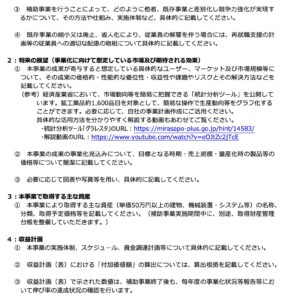

1:補助事業の具体的取組内容

2:将来の展望

3:本事業で取得する主な資産

4:収益計画

のテーマで明確に支持されていますが、その内容を細かく見ていくとやはり難しい。

しかもこの項目を漏らさぬようにした上でページ数が指定されており、15ページ以内(補助金額が1,500万円以下の場合は10ページ)でまとめてくださいとのこと。

まずは公募要項で示されている事業計画書の項目を整理して、事業計画書の骨子を決めるわけですが、ここで頓挫してしまう経営者の方も多くいます。

採択された事業計画書は、当然この内容を網羅しているわけですが、ページ数の振り分けも含めて、どのような流れにしていくかが難しい。

ですので、まずは私たちが事業計画のベースとして設定した項目と15ページの大まかな内訳をお伝えします。

P1:事業計画名、事業計画の概要、事業再構築要件との適合チェック

P2:当社の概要、当社の事業状況・事業環境・コロナウイルスの影響

P3:当社の強み・弱み・機会・脅威

P4:事業再構築の必要性

P5:事業再構築の方向性(既存事業との違いや、どのように強み・機会を生かしていくか)

P6:事業再構築で目指す商品やサービスのターゲットとニーズ

P7:他社競合の現況・比較と、当社が目指すポジション

P8〜9:事業再構築によって新たに提供する商品・サービス

P10:本事業で導入する建物(改修含む)・設備・システム

P11:販路拡大や新規客獲得のためのマーケティング施策

P12:事業スケジュール及び実施体制

P13:将来の展望①(市場規模や動向、事業化に向けた課題やリスク)

P14:将来の展望②(投資対効果、自社へのシナジー効果、業界や地域・国策への貢献)

P15:本事業で取得する主な資産 & 収益計画①(収益計画表、新たな事業の売上根拠)

P16:収益計画②(新事業の損益計画、事業に要する経費、資金調達計画)

上記に書いただけでも、どこか1ページくらいを詰めていかないと難しい状態です。

公募要項で求められている内容をまとめていくだけで、15ページはあっという間に使ってしまいます。しかも自社(業界・地域)のことも、新事業(その業界)のことも知らない審査員に評価してもらうことを意識すると、どうしても内容を深めていくことが必要になります。

3.事業計画書はどのように考え、組み立てていくか?

結構ここが難しいという方が多い。項目だけを見たら、意外と書いていけそうですが、実際にはどのような内容を書いたら良いか。パソコンの前で頭がフリーズし、手がピタリと止まります。各項目でどのような内容を書いていくのか、注意するポイントはどこか。不採択になった理由も踏まえながらお伝えします。

P1:事業計画名、事業計画の概要、事業再構築要件との適合チェック

事業計画名はだいたい30文字程度でまとめます。

事業計画の概要は、①コロナウイルスの影響によって売上が低迷したため、②自社の●●を活かして、③新たなに●●●●を行うことによって事業再構築を行い、④自社の事業規模拡大と▲▲▲▲(地域や業界)への貢献も図るもの。ということを100〜150文字でまとめます。

事業再構築補助金の目的は、新型コロナウイルスの影響が長期化して、当面の需要や売上回復が見込めない中で、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、思い切った新しい事業展開に挑戦し、事業規模の拡大を目指すことですので、この目的に合うように上の①〜④の順番で概要を書いていきます。

事業再構築要件との適合チェックは事業再構築指針の手引きをもとに、今回の事業再構築がどの類型に該当するか、各要件や要件を満たさない項目を“一覧表”にして、一つ一つ説明の記載とチェックをつけていきます。

例えば要件の中に新規性要件というものがあり、“過去に製造等した実績がないこと”といった該当しない要件についても書いてありますので、そのあたりもちゃんと「当社では、過去に●●●●(今回の事業計画の商品やサービス)を行ったことはありません」と記載をしていきます。

「事業計画書の中身を読めばわかるよ!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、なんといっても審査員の方々は膨大な事業計画書を審査しています。だからこそ、わかりやすく“自分たちの計画はちゃんと要件を満たしていますよ”ということを記載しておくことです。

P2:当社の概要、当社の事業状況・事業環境・コロナウイルスの影響

このページは2つの項目を1ページ内にまとめて記載します。

=当社の概要=

いつ創業して、どのような商品やサービスを行なっているか。近年はどんなことに取り組んでいるか。事業を行う上で、何を大事にしているか、自分たちの事業の特徴は何か、特に積極的に取り組んでいる内容などを記載していきます。また顧客や外部から良い評価を受けているのであれば、数字を入れた説明や、どのような顧客・団体から評価を受けているかを記載します。ポイントは抽象的な表現を避けること・・・(典型は“高い評価を受けています”等。販売個数やリピート率、顧客継続率、アンケート結果、取引先など事実に基づいて説明する)

これは事業計画書全体に言えることです。

合わせて会社の画像(本社、お店、工場、商品、サービスなど)を入れることで、審査員に自社をより具体的にイメージしてもらうことができます。

=当社の事業状況、事業環境、コロナウイルスの影響=

この項目は、自社の現状の売上構成、特にどの点(分野・領域)でコロナウイルスの影響を受けているか。コロナウイルスの影響が出た時の売上から、今までにどのように売上が推移しているかを数字(売上・減少率)も用いて記載します。文字での説明と合わせて、グラフ等も用いて説明すると良いです。

さらに、業界動向や事業環境からも今後の見通しが厳しいこと。この点も記載をしないといけません。「コロナの影響が収束したら、回復するよね」と見られてしまうと、事業再構築の必要性がないと判断されてしまいます。売上動向のほかに、事業環境として競合状況の変化、消費者の心理変化なども交えながら、自社の厳しい状況、厳しい見通しをちゃんと記載することが大事です。審査員は自社の業界・地域動向を知りません。世の中的にコロナの影響を受けづらいと思われている業種であっても、自社の状況だと厳しいということがあることを正しく説明することです。

P3:当社の強み・弱み・機会・脅威

まずはちゃんと自社の強み・弱み・機会・脅威を1ページにまとめて書きましょう。

4つをちゃんと書かないと「SWOT分析がされていない」として不採択の理由になります。

だけど書けるようで書けない。なぜなら何を基準に“強み・弱み・機会・脅威”を洗い出すかが決まっていないからです。

専門家の中には、自社の強み・弱み・機会・脅威を洗い出してから方向性を導き出すという理論を提唱されている方もいますが、私たちは別のアプローチをおすすめしています。

“自分たちがやりたい新しい事業からみて、自社の強み・弱み・機会・脅威は何か”

このアプローチを行うことで、自社の強み・弱み・機会・脅威は一気に書きやすくなります。

今回の事業再構築補助金は、新しい事業ということで無限の選択肢があります。

無限の選択肢があるからこそ、自分たちが何をしたいのかを明確にしたほうがやりやすいです。しかもこの方が、少ない紙面の中で、必要な情報をだけに絞って記載することができます。新事業にとって使えない強みや機会を洗い出しても意味がありませんし、少ない紙面の無駄使いを防ぐことにも繋がりますね。

事業再構築補助金は思い切った事業再構築を行うための補助金ですが、自社の強みなどを活かして、既存事業とのシナジー効果を求められています。強みや機会など既存事業と新事業が全くつながらない場合は、実現可能性が低いとして不採択の要因になってしまいますので、注意が必要な点です。

P4:事業再構築の必要性

事業再構築補助金の公募要項では、“新型コロナウイルスの影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応する、思い切ったチャレンジをする企業を支援し、日本経済の構造転換を促します”のような意味合いが書いてあります。

事業再構築の必要性については、このことを踏まえて考えていく必要があります。

コロナウイルスによってどんな影響を受けたのか、今だけではなく将来の予測・予想も考えます。コロナウイルスの感染拡大は、単に経済を停滞させただけではなく、企業を取り巻く業界の慣習、特に消費者の買い物や消費に対する心理を大きく変えています。

コロナウイルスの影響が収束したとしても、業界や消費者、地域がどのように変わり(できればコロナ後に大きく変わったことがわかる指標や調査データ等があるとさらに説明力が増します)、自分たちも、どのように変わっていかなければならないのか。

売上減少や業績悪化だけではなく、コロナウイルスがもたらした将来のリスクから、ウィズコロナ時代の自社の方向性についても考えて、記載していく方が良いです。

P5:事業再構築の方向性(既存事業との違いや、どのように強み・機会を生かしていくか)

事業再構築の方向性についてはP4で合わせて記載しても良いかもしれません。

既存の事業と新しい事業の違いはどこにあるか。商品が違うのか、提供・販売方法が違うのか?これらをわかりやすくイメージや比較表なども用いて理解してもらえるように考えます。

事業再構築の要件にはさまざまな類型(パターン)がありますので、どのパターンなのかによって内容は変わりますが、審査員には明らかに違うことが伝わるようにします。

P6:事業再構築で目指す商品やサービスのターゲットとニーズ

新しく狙う市場やターゲットはどんなニーズを抱えているのか。この時のニーズは願望・悩み等(市場データ等は後ほど記載)です。さらに言えば、コロナ禍によって顕在化した地域独自のニーズなども合わせて記載していきます。ターゲットのニーズに加えて、消費者、市場や地域、業界のニーズ等も合わせて考えていくと良いです。

特にこれらのニーズを考える上で重要視しているのが、これからのニーズはどうなのか?という点です。コロナウイルスが収束したら、ニーズがなくなる(一過性のニーズ)ではなく、これからも継続していくニーズが何なのかをしっかりと考えることが大事です。

不採択になったケースでは、これらのニーズ把握や分析が不足している点や、記載自体がされていないことが指摘されていますので注意が必要です。

P7:他社競合の現況・比較と、当社が目指すポジション

ここでは、他社競合と自社の新しいサービスのどこが違うのかをまとめておきます。地域内での競合であれば、できる限り実情を反映させて比較します。

商品・サービス、提供方法、価格、特徴、設備などを表にまとめて、自社の新しい事業はここが違いますよ。ということをわかりやすく明記します。

私たちの考えでは、全てで差別化する必要はないとお伝えしています。新しい分野や業界に参入するのであれば、先駆的に参入している企業から学び、“真似る”ポイントも当然あると思います。

P8〜9:事業再構築によって新たに提供する商品・サービス

今回の事業計画書の一番のポイントですね。新しい事業として何をするか。

全体像をはじめ、他社との差別化になるポイントは、注目してもらえるように文字の色を変えたり、デザインで強調したりします。

世の中にない新しい事業であることも多いと思いますので、審査員が新事業をイメージできるよう、画像やイメージ図(店舗であればイメージパースなど)も盛り込むことを考えていきます。採択された事例でいうと、新しく開発する店内のマップイメージなども加えた方がイメージ化できます。

これらについて「補助金が採択されていないのに、そんな前出しでコストをかけるの?!」と言われるケースも少なくありません。

ですが、それくらいのやる気がある事業計画書が採択されているということだと思います。

“補助金が出たらやる”レベルでは、かなり難しいのではと考えています。

コストをかけるかどうかを別にして、少なくとも新事業に関わる業者さん(店舗デザイン、システム開発会社)との打ち合わせを進めていて、概要レベルの提案書(イメージ図、システムの概要)を抜粋して説明するくらいの内容を考えておいた方が良いです。

これは、後述するスケジュールとも関連しますが、この事業再構築補助金の補助事業期間は採択されてから14ヶ月(交付申請から12ヶ月)とされており、新事業をほぼ1年で作り上げなければならない条件があります。

実際に、ちゃんと店舗を作った方ならご理解いただけると思いますが、全く新しい店舗を1年で作るというのはかなり難しいです。店舗のコンセプトが決まってから、店舗デザインの製作、設計、建築会社や工務店との交渉、設備の選定・交渉、建築・施工、商品開発、販売促進、これらを1年で完了させるというのは、相当難しいとわかります。

事業計画書作成時点である程度、デザイナーさんや設計会社さん、建築会社さん、システム会社さんなど協力してくれる業者さんとの前打ち合わせが進んでおり、採択・交付がされたらすぐに発注・施工ぐらいのスケジュールで考えておくことが求められていますし、当然審査する側でも「ちゃんと期間中に事業完了できるかな?」という視点でも、評価されていると想定する必要があります。

P10:本事業で導入する建物(改修含む)・設備・システム

事業再構築を行う上で、どのような建物、設備、システムを導入するのかを考えます。

建物であれば、どの場所(具体的な住所や建物名、賃貸が決まっている建物・場所)に、どのような建物を建てる(改修する)のかを考え、記載します。

※おそらくですが、実際に事業再構築を行う上で、建築する場所や改修する建物が確定していない場合(住所が決まっていない)は、採択は難しいと考えています。前述したスケジュールと関連しますが、土地や建物が決まっていない場合は事業期間中の完成にかなりのリスクがあると考えられるからです。

建物や改修の内容、システムについては、内容に加え、どのような特徴を盛り込むのかを考えます。なぜ、その工事や設備、システムが必要なのか?どのように活用するのか?こういった部分についても、ちゃんと説明・記載できるようにしておきます。

建物や改修であれば何坪の面積なのか、システムであればどのような項目・内容なのか。

設備であれば、何を何台なのか。こういった部分を具体的に考えていきます。

この際、可能であれば“具体的な見積もり(項目・単価・数量・金額くらいまでは必要)”も取得して、金額等も記載できるように準備した方が良いとお伝えしています。

採択された事業計画書は、ここが明確です。

もちろん、ある程度の想定で事業計画書に記載することも可能なのですが、後々を考えればできる限り実金額に近い内容にした方が良いです。

補助金が採択された後で大きく費用が異なると交付申請で時間がかかります。さらに言うと申請した額よりも高くなった時は自己負担。補助金は採択された金額以上は出ませんので要注意です。あまりにかけ離れた金額だと、事業計画書としての精度を疑われる可能性もありますので、できる限り見積もりの取得をしてください。細かな設備や機械については、Amazon等で実勢価格を把握して記載することもあります。

P11:販路拡大や新規客獲得のためのマーケティング施策

当たり前ですが、どのように売上を獲得していくかを記載する必要があります。

認知度アップ、集客、売上獲得のための施策を記載します。

この事業再構築補助金では、広告宣伝・販売促進費も補助対象経費として設定されています。つまり、ただ商品やサービスを開発するのではなく、ちゃんと“売る”ことも考えてください、ということが示されています。

DM、チラシ広告、web広告、雑誌への広告掲載、展示会・商談会への出展などもありますし、店舗であれば、どのように集客を図っていくか、稼働率をあげていくか、具体的な媒体を想定して考えます。

広告媒体であれば、どういった地域に、どのようなターゲットに、どれくらいの量(配布数)を、どれくらいの費用で、といったレベルまで検討しておきますし、展示会等であれば、具体的に「“●●●●●”のような展示会に、いくらくらいの出展費用をかけて、出ることを予定してます」と言えるくらいは調べて、考えておきたいなと思います。

広告宣伝や販売促進は、1年の事業期間が終わった後も行うものですし、後述する収益計画で売上設定や費用設定の算出根拠ともなる内容です。2年目以降の費用などもおおよその設定・記載することで、事業計画書の精度が高まります。

P12:事業スケジュール及び実施体制

前述しましたが、今回の事業再構築補助金において事業スケジュールは重要だと考えています。公募要項で、

・複数の公募を予定していること

・事業の予見可能性を高めて、十分な準備をして

・適切なタイミングで申請してください

と明記されていることからも、事業がちゃんと期間内で終わるかどうかが採択されるポイントの一つになっていると考えています。

私たちが提案しているのは、広告宣伝・販売促進までも含めて月単位で1年間(12ヶ月)のスケジュールですよということ。

店舗を作るのであれば1年後に店舗完成ではなく、1年後に店舗のオープン販促くらいまでは終えるくらいの時間軸で考えましょうとお伝えしています。それくらいの準備と段取りができていなければ、申請するタイミングを次回の公募にずらした方が良い。そんなアドバイスをするケースも少なくありません。

逆に言えば。広告宣伝や販売促進費まで補助対象ということであれば、それらを上手に活用することも大事だと考えています。「販促費?それくらいは自社でいいよ」という方もいらっしゃいますが、審査の段階で準備不足と判断され、採択の可能性が下がることもあると考えています。

実施体制については、社内外でどのような役割を果たすのかを考えます。代表者だけではなく、社内のどういった人材(部署、名前、その人の担当・強み)、外部であれば、協力してくれる企業や団体名、行政機関などを挙げていきます。(わかりやすいように一覧表して記載することも多いです)また、それら以外にも社内のあらゆるスタッフなどの意見や力を結集させていくことも、重要な要素だと考えています。

P13:将来の展望①(市場規模や動向、事業化に向けた課題やリスク)

将来の展望①では市場規模や業界動向、ターゲットの人数や件数、消費者ニーズの各種調査資料等を集めて数字的に説明します。自分たちが狙う市場がどうなのか。伸びているのか、横ばいなのか。はたまた消費者ニーズは?

行政機関や業界団体の発表する統計、調査会社の出している調査データを調べ、数字的な分析・説明を加えながら内容を詰めていきます。

一つだけの指標・データだと、どうしても偏りがちになるので、複数の調査データやテーマからまとめ、説得力を高めていきます。

どうしても分析や文章が書けないという方は、並列(他と比較する)、時系列(過去・現在・未来予測で比較する)の視点で考えるとかなり書きやすくなります。

例えば、他の業種・業界と比較してどうか。国内動向と自分たちの地域動向で比較してどうか。5年前と比較して現在はどうか。今年と比較して3年後の市場の伸び率はどうか。などのイメージです。

これら市場動向で使用する統計や調査データについては、ちゃんと出典元(団体名・調査タイトルなど)も記載するようにします。これはデータとしての信頼性を高めることにつながります。

また事業化に向けた課題やリスクについて洗い出すとき、私たちはまず3つの視点で考えています。それは経営の根幹、ヒト・モノ・カネの視点です。

ヒト:人的な課題、人材不足の中には“社内のノウハウ不足”“労働力不足”“情報不足”など。

モノ:商品開発・サービス開発を進める上での課題(設備や技術)など。

カネ:売上や集客、受注などに対する課題とリスク(マーケティング、認知度向上)、事業資金面のリスク(資金的な面は自己資金の状況や、金融機関と連携体制など)

これらのリスクに対して、具体的にどのように対策していくかを考えていきます。

単に事業化に向けた課題とリスクを挙げてくださいと言われると、なかなか難しいのですが、上記3つの視点で考えると、思いもつかないような課題やリスクが出てくることもあります。それらを踏まえて、事業計画をブラッシュアップすることができれば、結果として自社にとってより良いチャレンジになっていきますね。

P14:将来の展望②(投資対効果、自社へのシナジー効果、業界や地域・国策への貢献)

将来の展望②では3つの項目で考えます。

一つ目は、投資対効果。

今回の事業に対する投資に対して新たに得られる売上はどの程度か(事業期間最終年・事業期間中の年平均)。営業利益やキャッシュフローから、どの程度の期間で投資改修できるのか。費用対効果は高いのか。

さらには今回の事業でどれだけの付加価値額や人件費が生まれるのかを収益計画から抜粋した数値を用いながら説明します。

二つ目は自社にとってのシナジー効果。

事業再構築によって自社にどんなメリットがあるか。売上だけではなく、新たな市場や顧客の獲得、商圏エリアの拡大、既存事業への波及効果などをまとめます。

自分たちの既存事業に対してどのような効果があるかは審査される上での重要なポイントだけではなく、社内や関係機関に対する説明にもつながります。大きなチャレンジだからこそ自分たちの既存事業に対しても納得できるメリットが説明できなければ、得られずはずの協力も得られなくなるからです。

三つ目は業界や地域、国策への貢献。

この新事業が自分たちの会社だけではなく、業界や地域、国の施策と一致するところがあるかどうかを考え、まとめます。

地域課題を解決できる、国が進める取り組みとのつながりなどをまとめていきましょう。

補助金の原資は税金です。みんなのお金ですので、自分たちだけが良いという発想だとなかなか難しいものがあるようです。「世の中の役に立ちますよ」という内容も補助金ならではの審査項目です。

P15:本事業で取得する主な資産&収益計画①(収益計画表、新たな事業の売上根拠)

公募要項に記載されている、“本事業で取得する主な資産(単価50万円以上の建物・改修、機械装置、システム)を表でまとめます。項目、分類(日本標準商品分類)、取得予定価格(税抜き)、設置場所(事業実施場所)の項目で表にしてまとめます。これは補助金のオフィシャルサイトからダウンロードできる電子申請入力項目の資料の中に、事業計画書の部分があり、そこに表があるので参考にすると良いです。

実際、本事業で取得する主な資産だけで1ページを使うと、やはりページ割りで不足する可能性があるので、1ページ内には収益計画の一部も記載します。

収益計画表や、新たな事業の売上算根拠などです。

収益計画表は最終的な数字のまとめ。その前提となる、事業期間中(3〜5年)の新事業の売上設定、損益計画を作成します。これら数字計画もどのような根拠に基づいて設定したかを記載する必要があります。実際、数字の落とし込みや説明が甘いというレビューや、不採択理由が多くあるようです。

マーケティング施策なども考慮して売上はどのように作るのか、売上は単価、客数(契約件数)等が必要ですし、その売上が実現可能な値なのか。また新事業にかかる経費として、原価(減価率)、人件費、販売促進費、減価償却費、その他経費などを設定して損益表として記載します。

P16:収益計画②(新事業の損益計画、事業に要する経費、資金調達計画)

この時点でページがオーバーしていますので、どこかで圧縮する必要があります。

収益計画②では、収益計画表の根拠となる内容を盛り込みます。また、事業に要する経費や、資金の調達方法も記載が必要です。

その中でも資金調達については、その可能性を見られているようです。

スケジュールの部分でも記載しましたが、採択した後に資金調達ができないことで、事業自体ができないというケースにならないようにです。

資金調達について、借り入れや融資を受けるのであれば、事業計画書作成段階で、“資金調達については、●●銀行と協議し、融資の内諾を受けています”くらいの記載ができるように進めておくことをお勧めしています。

補助金額が3000万円以上の案件は、認定経営支援機関だけではなく、金融機関とも事業計画を策定することが条件とされているくらい、審査する側も、この点を重視していると想定して準備した方が良いですね。

4.事業計画書を作成するときの4つのポイント

実際。事業計画書の作成を支援していくときには、クライアント、認定経営支援機関さんの担当者(金融機関や税理士さん)とやりとりをしながら、進めていくのですが、書き方にも気をつけるようにしています。

ポイントとしては、

(1)審査員は、自社のことも、地域のことも、業界のことも知らない前提で説明するつもりで書く

気をつけないといけないのは、事業計画書を作成する人たちが全て同じ地域で固まっていることが多いケース。事業者さんはもちろん、認定経営支援機関も地元というケースです。そこに住んでいる人たちは、肌感として地域の現状を実感しているので、なんとなく“地域の現状をわかっている”前提で内容を説明しがち(文章を書きがち)です。

ですが、審査員は自分たちの地域を知らないと考えていれば、説明が足りないことも多くありますので、その点を指摘することもあります。

(2)分析や文章が書けないときは、時系列・他社との比較で書く

事業計画書の文章を書いている方の多くから質問されるのは、「文章が書けない」ということ。分析の基本は比較です。過去と比較してどのように推移しているか。現状の売上や客数だけを記載するだけでは分析とはいえず、例えば5年間の推移で見てみると「本年度の売上は1億円、過去5年間の推移で見ると、5年前と比較して売上は30%伸びている」のような分析結果を書くことができます。また業界平均や他社との比較も同様です。今の数字を過去や時系列で比較して分析、自社の数字を業界平均や他社と比較して分析する。この考え方を押さえておくだけで分析や文章をかく難易度が下がります。

(3)数字や実例をできるだけ使い、抽象的な評価の記載は避ける

高い評価を得ています。商品に自信があります。顧客満足が高いです。と書きがちですが、これは全部、自分たちの自己評価。自分たちが勝手に思っていることとして見られがちです。

高い評価を得ているのであれば、それを裏付ける数値的な根拠や実例を入れること。

例えば、売上の伸び、市場内でのアンケート結果、リピート率、顧客離脱率、他社機関の評価、受賞履歴、競合他社や業界平均との比較などを事業計画書内に盛り込んでいくことで、審査員が納得としてもらえる根拠のある内容にブラッシュアップすることができます。

(4)図表、画像を使ってわかりやすく表現する。

これは公募要項にも記載されているので、今更と思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、意識して欲しいのは文章による説明とのバランスです。読み手の読みやすさということにもつながります。

特に表などにまとめた方が良いのは、マーケティング施策、スケジュール、実施体制、事業化に向けた課題やリスクへの対策。逆に新しい取り組み、特に業界内でも新しい取り組み、世の中でも新しい取り組みについては、文章やイメージを用いて説明していくことが必要になってきます。

事業計画書としてのわかりやすさは大事ですが、説明不足にならないように、少しわかりづらいかなと思っても、文章できっちりと説明する部分は減らさないという方が良いと考えています。(図表や画像に重点を置きすぎないよう、文字のフォントを下げて文字数が多くなっても、ちゃんと説明した方が良いと考えています。)

5.補助金のために仕事しているんじゃない!!

これが私たちのスタンスです。

補助金が欲しいからとお問い合わせしていただくことも多いのですが、単純に補助金を採りたいという案件についてはお断りしています。私たちが大事にしたいのは、補助金に採択されることが一番ではなく、補助金申請という一つの機会を契機にクライアントがより成長発展してくれて、地域にとって良い会社になってもらうことだからです。

当然、この事業で成長して欲しいし、そのためには内容をより成功に導くためのブラッシュアップをしていく必要があると考えています。ですので、事業計画づくりを大事にしています。

補助金のための計画や、補助金をあてにした過剰投資など、クライアントの会社にとってよくないことであれば、別の補助金の活用をオススメしたり、補助金の活用自体を考え直すようにお伝えすることもあります。

私たちは認定経営支援機関ではありませんが、その点で認定経営支援機関さんとの役割は異なるのかなと思う時があります。

実際、ある設備工事関連業の社長さんは「認定経営支援機関さんの会計事務所や金融機関は、自分たちの作った事業計画書の文章や数字のチェックなどはしてくれるが、実際の事業内容やマーケティングを一緒にプランニングしてくれるわけではない。マイナスをゼロにしてくれるだけ。売上アップとか集客とか、価格設定とか、事業の内容をプラスに持っていく案は出てこない。どう考えても畑違いだからね」とおしゃっていました。確かに会計事務所さんや金融機関さんは税や数字の専門家というケースが多く、マーケティングの具体策や、市場動向の把握、企業戦略の立案について具体的なアドバイスを求めるのは難しいというケースもあります。

もちろん数字や財務、法律な要因も大事なので片方だけでは足りないです。大事なのは思いきった新しい事業展開であるからこそ、事業者さんと様々な機関や専門家が連携し、チームとして強みを結集して考え、計画づくりをすることが必要だということ。

その点、私たちは補助金専門の申請支援代行コンサルタントでもないですし、一部の意見としてある認定経営支援機関だから申請の支援が安心、採択の可能性が高いという意見も時と場合によるなと思います。

6.中小企業にとって補助金とは

中小企業にとっての補助金とは。

私たちが考えているのは、事業再構築補助金やものづくり補助金に限らず中小企業が新しいことにチャレンジするときに資金的なサポートをしてくれる制度だと考えています。前述した通り、補助金のために新しい事業を行うわけでもありませんし、補助金があるから新しいことをやるということでもないと思います。

自分たちには新しくやりたいことがあって、そのための資金の一部を補助してくれて、より理想に近い形を実現できたり、リスクを軽減することができる。それが補助金だと思います。

私たちのクライアントになる方のほとんどは「補助金が採択されなくても、この事業はやる!」

とおっしゃる経営者ばかりです。だからこそ新しい事業内容に対しても積極的ですし、実情も踏まえて実現性も高い。難しい判断もしてもらっています。

7.私たちの補助金支援サービスとは

私たちが行っている補助金支援サービスとは、クライアントと一緒に事業計画・ビジネスプランを作り込み、ともに事業計画書を作成するスタイルです。新規事業の内容や顧客ニーズ、販売促進、数値計画などを、様々な視点でディスカッションし、事業の成功確率を高めていくお手伝いを大事にしています。

クライアントが作成した事業計画書をチェックして、足りない部分を指摘するようなサービスでもありませんし、逆に丸投げで受けることもありません。(あくまでもパートナーとして考え、議論し、組み立てていきますので、仮に採択されなかったとしてもクライアントの手元には、実情に即した事業プランが残ります)

その上で補助金申請用の事業計画書づくりのお手伝いをし、電子申請ではzoomの画面共有を活用して、事業者さんと一緒にチェックをしながら、入力支援を行うところなどもサポートしています。

そのため打ち合わせの頻度は多くなります。直接お会いして打ち合わせもありますし、zoom等を活用した遠隔支援も行っています。

いかがでしょうか。

私たちは、さまざまな経営支援の中で、補助金を上手に活用している企業を見てきましたが、一方で補助金によって事業を破綻させたケースも知っています。

過去であれば、農業さん向けに六次産業化の補助金がでた当初、建物や設備に大きな額の補助金がもらえるからと、過剰な投資をした結果、財務状況の悪化や、販路拡大がうまく行かずに借金を抱えて廃業せざるを得ない状況になったケースも聞いています。

だからこそ、補助金を採ることが重点ではなく、企業ごとの状況に合わせて適切に補助金を活用することが大事だと考えていますし、補助金に左右されるような事業づくりを行うことは違うと考えています。

新型コロナウイルスの感染拡大、コロナ禍によって多くの企業や業界が苦境に立たされており、経営者にとっては、自分の会社のため、従業員のため、家族のために大きな危機感を持っている方、焦りを感じている方もいらっしゃいます。藁をも掴む思いで補助金をという方もいらっしゃいます。そういうときに冷静な立場で、別の視点でともに走る役割を果たすことができればと思います。

お気軽にご相談ください

弊社ではこれまで開業してから約300件のご相談を承り、そのうち約160件の企業・事業者さんのご支援を行いました。もしお困りのことがございましたら、お力になれる点があるかと思いますので、お気軽にご連絡ください。

=PR=