中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント本田信輔です。

頑張って経営をやっているんだけど、なかなか利益が上がってこない。と相談される菓子業経営者や洋菓子店オーナーによく聞かれる質問が「うちの原価率はどうなんだろう。高い?低い?」

利益を出すための原価率の目安がよくわからないから判断できない。「他はどれくらい?」と聞かれることもよくあります。

利益が出ないなーと思ったら、最初に目がついてしまう原価率。

利益を出そうと思ったら、避けて通れないのが原価率です。

原価率や原価計算を正しく見直すことができれば、商品の粗利率は大きく変わり、儲けが出やすい利益体質の構造に改善することができます。

あなたの会社やお店では原価率をどのように捉え、改善しようとしていますか?利益が出なければ経営者や従業員の給与アップもできず、新しい取り組みもできず、会社や店舗の存続すらできなくなります。

原価率が高い。原材料が上がって原価率も上がってきた。と悩むお店も多いと思います。今回は正しい原価率のみかたと、原価率低減をする際のポイントをまとめています。

目次

1.原価と粗利について

原価を考えるとき、まず抑えておきたいのは製造原価率。売上や商品の価格に占める製造コスト(原材料・製造人件費・工場経費の合計)の比率です。

※よく原価と言われるのは製造原価のうち、これから説明する(1)原材料原価を指すことがほとんどです。

(1)原材料原価

小麦粉、バターやチーズ、牛乳、生クリーム、卵、砂糖、フルーツ、小豆、もち米、豆など。お菓子づくりに使用した原材料とそれにかかる輸送費の金額です。実際に使用した原材料(量)だけではなく、製造工程で発生する材料ロスなども考慮して設定します。

使用する原材料や仕入れの見直しなどで低減することができますが、逆に天候不順や為替レートの変動、世界情勢によって原材料や輸送費が高騰し上昇する場合もあります。

(2)製造人件費

製造にかかる人件費です。中小企業の決算書や試算表によっては製造人件費が設定されておらず、一般管理費に人件費として製造・販売含めて計上されている場合があります。その場合は製造にかかる人件費だけを抜き出して計算します。

製造現場の効率化をするというときは、製造ラインの見直しや作業の平準化、各種トレーニングによる作業スピードの向上などで、製造人件費を抑えられるかどうかを検討する場合が一般的です。職人・正社員・パートなど企業によって状況は異なります。中小菓子業の場合、雇用形態に関係なく人の手の技術力・スピードなどによる影響が大きいこと、簡単に社員を辞めさせられない、給与や最低賃金が上がっていることからも、改善には時間がかかる場合が多いです。

(3)工場経費・製造経費

製造現場にかかる経費です。工場の水道光熱費、家賃、その他備品などがメイン。車輌費や、原材料・包装資材・半製品の保管にかかる費用(倉庫・冷凍冷蔵庫の費用)なども含まれる場合があります。在庫管理の見直しやコスト削減として多くの企業や菓子店ですでに取り組まれている場合がほとんどです。実際にはコストをこれ以上削減できないところまで抑え込んでいるところも多く、改善したとしても効果が薄いということもしばしばです。

これら(1)〜(3)を合わせたものを製造原価とか製造原価率といい、利益を出そうとしたら、売上に対して製造原価の比率はどれくらいかを考えます。

実店舗を持った菓子店の場合、製造原価は売上の40%〜50%(できる限り40%近く)で収まっていないと利益は出ません。残った50%〜60%が粗利(率)と言われ、ここから役員や販売員の給与、光熱費、家賃、広告宣伝費などの一般管理費を支払います。それから残ったものが利益です。

もしも利益をちゃんと出そうとしたら、イメージとして、

製造原価率:45%(原材料、製造人件費、工場経費)

一般管理費率:45%(役員給与、販売人件費、光熱費、広告宣伝、家賃など)

営業利益率:10%

ぐらいの設計を考えて改善をしていく必要があります。

2.菓子業の原価計算を考える

経営相談に来られた方から「うちの原価率はどう?高い?低い?」と聞かれた時、ミタス・パートナーズが改善目標の目安としてお伝えしている指標は、

(ここで記載している原価率とは原材料原価です。)

和菓子専門店:原価率18%未満(個包装費含まず)

和洋併売店:原価率23%以下(個別包装費含まず)

ケーキ屋さん・洋菓子専門店:25%以下(個別包装費含まず)

ですが、菓子業の場合、扱っている商品で原価計算の抑えるポイントが変わってきますので洋菓子専門店・和洋併売店・和菓子専門店の3つに分けて説明します。

(1)ケーキ屋さん、洋菓子専門店の原価計算

洋生ケーキ・プチガトーなどは生クリーム、フルーツなどを使うため原価率は高くなりがちです。さらに機械化ができず、人の手作業が多くなること、効率的な大量生産ができないため人件費も上がりやすい傾向にあります。商品ロス、在庫の廃棄ロスなども考慮すると原価全体はさらに高くなることがほとんど。

パティシエ職人が修行という名目で働いてくれた時代であれば、低賃金・長労働時間で対応できたため、原価率が35%〜45%でも利益が出ていたお店もありますが、今はかなり厳しくなっています。理想としては洋生ケーキ・プチガトーなどの原価率は少なくとも25%〜27%前後に抑えなければ利益化は難しいというのが現状です。(洋菓生やケーキは集客商品だから利益は少なくても良い。の発想を捨てる)

その中で利益化に向けて、原料原価が低く、原価率を20%以下と抑えやすい焼き菓子は、比較的大量生産でき、日持ちすることもあり、販売を強化していくことで原価率改善、利益化できると業界の常識もありますが、これも戦略的な視点で強化しなければ、逆に足を引っ張るケースも多くあります。

(2)和洋併売店の原価計算

和洋併売店の場合、利益を出せる原価率の目安は23%以下。

原価率の高い洋生ケーキ・プチガトー、原価率の低い和菓子の売上構成比により目安は上下するので企業毎に調整が必要です。

さらに大変なのは洋菓子・和菓子の配分。共用している原材料などはまだ良いですが製造人件費。洋菓子と和菓子の両方を請け負うパートさんなど、商品や部門別に人件費の把握(作業配分)などは手間がかかるケースもあります。

会社全体で見れば、洋菓子部門が不採算、和菓子部門が利益部門など、会社に対する利益貢献の違いから工場内の力関係が歪になり、社内のコミュニケーションに影響が出るケースもあります。

もちろん会社として洋菓子は集客、和菓子が収益と役割を分けている場合がほとんどですが、利益については両部門がちゃんと出せるように原価計算をしておく必要があります。

(3)和菓子店の原価計算

原料が比較的シンプルで、規模によっては機械化ができ、大量生産もしやすいことから原価率が低く、製造にかかる人件費も抑えられることが多いのが和菓子。

原価率は20%以下。単品中心の商いであれば18%以下ということも多くあります。原価率の低さから、洋菓子・プチガトーに比べても安価に販売することができることは魅力ですが、落とし穴もあります。

例えば。値づけを失敗して利益が出なくなるのは代表例は上生や、フルーツ大福などの生菓子。

フルーツを大胆に使用した大福などは原価率が大きく上がるだけではなく、機械化できず人手がかかりやすい(高原価・高人件費になる)ので、他の和菓子と同じような考え方で値づけしてしまうと「売れるけど、利益が取れない」ケースがあります。

今までは1個100円前後の大福を売っていたけど、新たにフルーツ大福を販売。

原価や手間を考えれば1個380円くらいで売らないと利益が出ないんだけど、他商品の価格を見たら、そこまで高い値づけができない。など他商品との兼ね合いで思ったほどの値づけができず、原価率が上がってしまう傾向に陥ってしまう。

上生については技術が必要なため、給与の高い和菓子職人が製造しなければならないにも関わらず利益は取れない。むしろ「利益がマイナス」という会社もありますので要注意です。

同じく、和菓子店が気をつけたいのは人件費の高騰。商品の原価率(原材料額)だけを見ていると、洋菓子店と比較しても商品を安価に販売できるように感じますが、職人の給与や、これからの求人などを考えていくと、ちゃんと適正な人件費を払うことを前提とした原価計算をする必要があります。

3.原価率を低減するのは戦略的な値づけ(価格設定)

以前であれば、価格を抑え、原価率を高めにして粗利額が低くても、数多く製造し、多く売れれば良いとして商品を展開しているケースもよくありました。

ですが、時代は大きく変わっています。

(1)これからの菓子店の値づけ戦略

[前提]■値段が安いからと言ってお客さんが買う・来店するわけではない

■価格が安いことが、会社や従業員にとってプラスではなくなった

■人口や世帯構成人数が減っているため、安くしてもたくさん売れない

■Amazonや楽天、ヤフーショッピングなどWebショップの浸透により、価格競争は全国レベルとなった。安いものを買いたいお客さんは日本で一番安いお店から買える。地方の中小企業と、グローバルな大企業の間には価格競争で全く相手にならないほど、企業規模の格差が進んでいる。

この状況を踏まえると、原価率高め・粗利額低めの価格を重視した集客ではなく、付加価値を重視し、価格に対して価値が大きく上回る(もしくは価格と価値がイコール)ことを前提に値づけをしていく必要があります。

原価計算をして値づけをするのであれば、

今まで:開発した商品を見て値づけする(商品から考える)

これから:値づけを先に決めて、商品をブラッシュアップする(利益と値づけから考える)

に考え方を変えていく必要があります。

例えば、新しいシュークリームを開発・販売したいとすると。

・開発した商品と原価を見て、1個180円として値づけする。

のか

・1個500円で売れるシュークリームはどのようなものかを考えて開発する

のかの違いです。

お菓子の場合、どんなに高級な原材料を使用しても原価が極端に上がることはないと思います。そうなると1個500円のシュークリームであれば、デザイン・売り方なども考えていく。そのひと手間が会社の利益になり、従業員に多くの給与を払うことができます。

売上で見ても、180円のシュークリームを5〜6個製造して販売して売上1000円と、500円のシュークリーム2個を製造販売して売上1000円。どちらがこれからの時代に適しているか、中小企業として価格競争に入らないで生き残っていけるかを判断することが戦略的な値づけであり原価計算です。

(2)値づけで原価率をコントールする

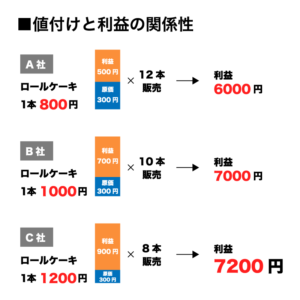

仮に原価300円ロールケーキがあったとして。値づけによって原価率がどのように変化するかを計算して見ると。

=原価300円のロールケーキの値づけを考える=

A社:価格800円(原価率37.5%)

B社:価格1,000円(原価率30%)

C社:価格1,200円(原価率25%)

同じ原価であっても値づけによって原価率は37.5%〜25%と大きく違います。800円と1,200円の値づけでは約12.5%の差が生まれます。この差はとても大きく、年商1億円の会社であれば利益で1,250万円の差。会社に残る利益が全然違います。「でも安ければ多く売れるんじゃない?」と言われる方もいますので、さらに計算してみます。

=もしも“安ければ多く売れる”が真実だとして=

A社:800円で販売したら12本売れる(1000円の時よりも1.2倍売れる)

B社:1000円で販売したら10本売れる

C社:1200円で販売したら8本売れる(1000円の時よりも0.8倍しか売れない)

とすると会社に残る利益はどうなるでしょう。

【ロールケーキ1本あたりの利益】

A社:800円で販売した時の利益=800円−300円=500円

B社:1000円で販売した時の利益=1000円−300円=700円

C社:1200円で販売した時の利益=1200円−300円=900円

【ロールケーキ1本あたりの利益×販売本数=会社が得る利益】

A社:800円で12本売れた→利益500円×12本=6000円

B社:1000円で10品売れた→利益700円×10本=7000円

C社:1200円で8本売れた→利益900円×8本=7200円

上記のような前提で計算すると、一目瞭然。1,200円で販売したC社に最も多く利益が残ります。

このように原価率は原材料の原価によって決まるのではなく、値づけによって決まるということです。つまり会社に残せる利益を値付けによってコントロールできるわけです。

ちなみにいうと、これには製造にかかる人件費や経費は含まれていません。

ロールケーキを12本作るのか?8本作るのか?どちらの経費が多いかも効果としてみておく必要がありますね。

(3)値づけは会社のブランド、仕事のプライド

お菓子や商品への値づけは、会社のブランドと経営者・従業員の仕事に対するプライドにつながります。

価格=見た目の商品価値、会社の価値、従業員の仕事の価値に直結します。

値段が安ければ“それなりの価値のもの”としてお客さんは判断します。

値段が高ければ“高い価格をつける自信があり商品も良いもの”として認識します。

もちろん、そのあとの本質的なお菓子やサービスの価値と価格が釣り合わなければ不満が生まれ、お客さんは流出してしまいますから、日々のものづくりやサービスの向上は必須です。

大事にしておいて欲しいと思うのは、価格に見合った価値を提供し続けることが成長だということ。

自分たちは良い商品を作り、おもてなしをしている。それに対し適正な価格を支払ってくれるお客さんがいると実感できることが仕事への誇りになり、そこに収入が加わる、その事が家族に対して誇れる仕事となり、次なる成長への意欲が生まれる。仕事へのプライドと成長の意欲が会社やお店のブランドをさらに高めることにつながっていく。

原価率を改善する、会社やお店の利益を高めることに加え、値づけにはブランド力や仕事へのプライドを高める要因を持っています。しかも値づけを決められるのは経営者やオーナーだけ。だからこそ経営者が昔ながらの発想から脱却し、戦略的な視点で値づけをすることが重要です。

4.菓子店の原価率を下げる3ステップ

原材料の高騰、人件費の上昇などで原価率を改善したいという経営者・オーナーは少なくありません。その際に、オススメしている原価率低減のための3ステップがありますのでご紹介します。

①値づけの見直しが第一

値づけの見直しは経営者やオーナーが単独判断でできる内容で、改善効果が最も高く、しかも早く出てきます。従業員に対して負担を大きくすることなく、経営改善ができることから取り組みの優先順位は一番です。

実際のところ値づけの見直しは値上げと直結します。不安を抱える方も多くいらっしゃいますが、地域で長く商いをされてきたのであれば、自信を持って値上げしても大丈夫です。

正しい値上げの段取り・準備ができれば、ほとんどの方は「値上げの影響はほとんどなかった」と言われます。

②主要原材料の仕入れを見直す

値づけの見直しと同じくらいのタイミングで、生クリーム、小麦粉、バター、牛乳、あずき、砂糖など。主要な原材料の仕入れを見直すこと。これは経営者主導で行った方が良いです。取引先も経営者が出てくることで本気だと感じます。主要原材料の仕入れ先を集約するだけでも仕入れ額が下がり、原価率が数パーセント下がることがあります。

主要原材料の見直しは仕入れ金額がわずかに下がるだけでも量が多いために効果は大きい。逆に細かな原料については現場主導にした方が良いです。

仕入れの集約によって「いざという時に仕入れルートがなくなるのでは」と不安を言われる方もいらっしゃいますが、仕入れを分散し、少量複数仕入れ先にしている方がはるかにリスク。

理由はどの問屋さんも自分たちを上客だとは見てくれないからです。

いざという時に大事にされるのは上客。量や仕入金額の大きなところ。上客から優先して原料を供給していきます。利益の面からも、いざという時のことも考え主要原材料の仕入れ見直しは経営課題といってもおかしくありません。

③値づけの見直しによって生まれた利益を現場改善に

値づけの見直しと主要原材料の仕入れ見直しが終わったら現場改善へ。

間違わないで欲しいのは、現場改善と順番を逆にしないこと。

経営者が変わらず、現場に改善や変化を求めてしまう場合です。現場としては「利益が出ないのは自分たち現場のせい」と言われているのも同然。さらに言うと現場改善は人件費の削減が大きなテーマになることも多く、自分の給与が減る・一緒に働く仲間が辞めるなどマイナスイメージが付きまとうので改善に対するモチベーションが上がりません。(自分たちの給与を下げるために頑張る人はほとんどいないですね・・・)

手作業が多い業種であるために改善に時間がかかったり、個々人で改善度合いや改善スピードが違ったり、成果を感じるまでに時間がかかってしまうことが多くあります。どちらかというと、値づけの見直しによって生まれた利益を根底に第二ステップとして腰を据えじっくりと改善した方が良い結果になります。

5.原価率に適性などない

正直に言えば。原価率に目安はありますが適正値はありません。

経営コンサルタントとして多くの菓子業の相談を受けてきましたが、明らかに「これはまずいな」「利益が出ないな」というのは、昔からの業界慣例にあるような原価率設定の場合。その典型は、

“お菓子の原価率は30%”

“焼き菓子の原価率は20%”

“近隣の競合店に合わせて”

昔ながらのオーナーや職人さんによくある、

“原価の3倍で値づけする”

などのケースです。

昔からそうなっている。業界の習慣。先輩の職人からそう教えられたなど。

今の経営に即していない原価率の場合です。これを適正値だと考えているのであれば、経営者としての学びを深めた方が良いです。

その思い込みが会社の利益を減らし、従業員やスタッフの給与を頭打ちさせ、将来への成長力さえ減退させているからです。

お菓子の原価率は30%。洋菓子店であれば35%や40%という考え方はお菓子の職人は修行で働きにきているから低賃金・長労働時間でも良いという時代のビジネスモデル。多少原価率が高くても、人件費を低く抑えているから利益を出すことができたのです。

お客さんにしてみれば。良い原材料を使い、手間暇かけた美味しいケーキを、人件費を抑えた分、お手頃な価格で買うことができる。昔ながらのオーナーシェフ型洋菓子店によくあるケースです。美味しくて手頃にお菓子が買えますからお店は繁盛する。オーナーには収入がある。だけど従業員の給与は安い&長労働時間。

すでに時代は変わっています。昔と比べて修行目的の働き方は減り、従業員に適切な労働時間・給与・休みを与えない会社や店舗では、働く人すら集まらない状況。

他業界と比べると平均年収は2〜3割も低く、社歴を重ねても給与アップはわずか、地方の菓子店は正社員でも東南アジア並みの年収。男性社員が自分だけの給与で家族を養えないなどの状況になることも多くあります。

もちろん商品品質を下げるような原価率をしてはいけない。そう考えれば原価が下がることはほとんど期待できない。お客様に満足していただく商品品質で、原価率も下げていく。これが経営者の能力として必要になっています。

ある意味では、どのように価格を上げていくか。

高くても良いと思ってもらえるような商品づくり・サービスづくり・企画を考えていくかが中小企業や個人店の方向性になっていくと思います。

原価率を下げることは、より経営の視点で考えていく必要があります。原価率の上下は現場でななく、経営者の考えによる部分が大きいからです。昔のように原材料の品質を落としてということはありません。むしろ良いお菓子づくりを続けていくために経営としてどのように値づけするかを考えていく時代になりました。

原価率が下がり、利益が出ることによって社内外に新しい風が生まれます。未来に向けて新たな取り組みに自信を持ってチャレンジすることもできます。

お気軽にご相談ください。

弊社ではこれまで開業してから約300件のご相談を承り、そのうち約160件の企業・事業者さんのご支援を行いました。もしお困りのことがございましたら、お力になれる点があるかと思いますので、お気軽にご連絡ください。

=PR=